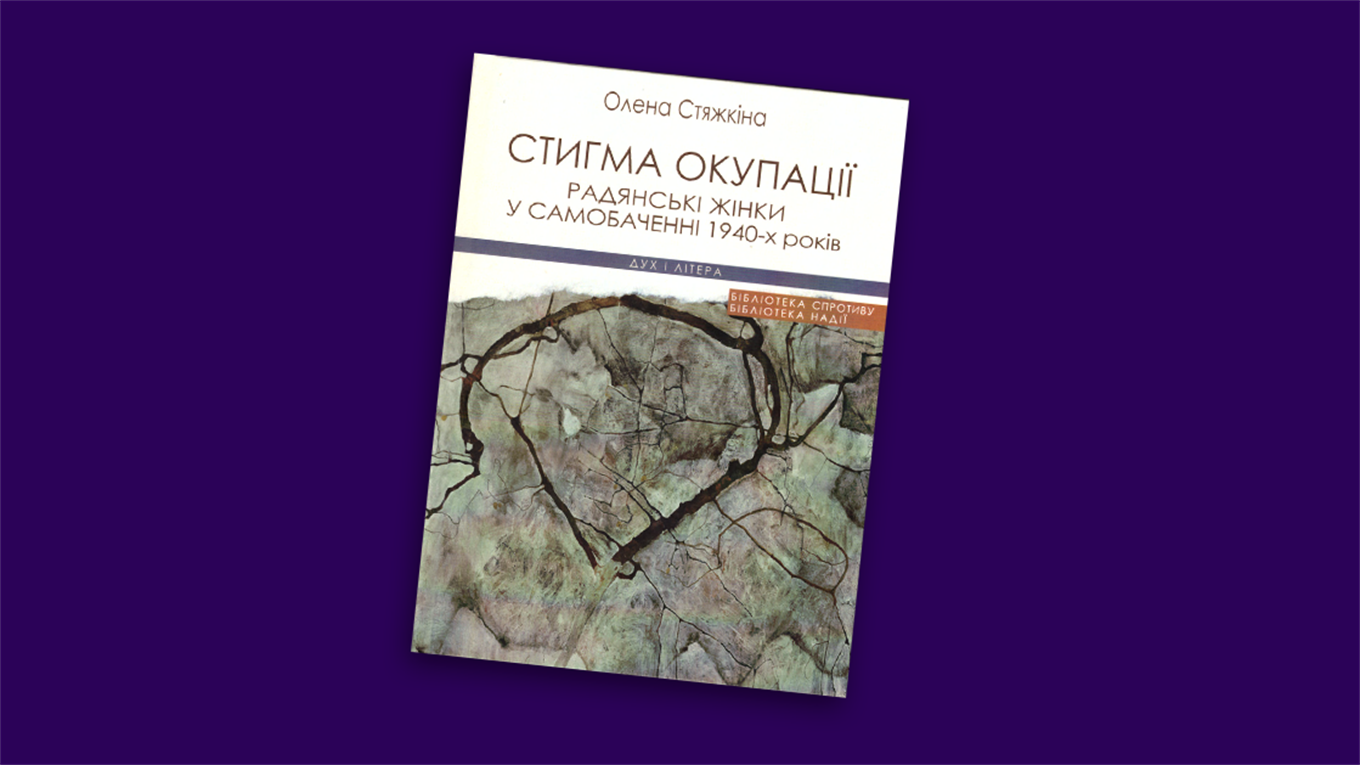

Осколки кривого зеркала. Семь литературных историй о довоенном Донецке от писателя Никиты Григорова

Прозаик, журналист, поэт из Донецка Никита Григоров написал для Свои.City семь коротких историй о литературной жизни довоенного Донецка.

Никита сейчас живет в Киеве, в 2017 году был одним из составителей антологии украинских писателей Донбасса «Порода», публиковался в украинских, польских и чешских медиа. Также написал книгу прозы «Черно-белый контракт».

Рассказы Никиты мы проиллюстрировали картинами его отца, художника-сюрреалиста Анатолия Мелания.

Общие сведения

В Донецке понимание литературы всегда было самое возвышенное. Подразумевалось, что писатель должен страдать, а иначе ничего не выйдет. Должны быть лишения, трудности, голод, притеснения со стороны власти, цензура, должна быть мистика: роковые стечения обстоятельств, внезапные прозрения и тайные, всю жизнь довлеющие над гением, проклятия. Писать великую литературу, как это делал, например, Джон Толкин – поздним вечером после дня, полного университетских занятий, домашних обязанностей, а также игр с маленькими детьми; писать, удобно умостившись в кресле – маслянистый свет лампы поддразнивает изнанку правой ноздри – немножко лениво, немножко нехотя, обложившись книгами и картами – такой способ вызывал у знающих донецких литераторов снисходительную и чуть-чуть раздражённую улыбку. Ну сказано же, нельзя.

Неудивительно, что главные герои донецкого литературного пантеона – Гоголь, Булгаков и Бродский – были мистиками и несчастными людьми. Их неудачи и недостатки преподносились исключительно в контексте вечной борьбы ангелов и демонов; их характерные странности были продиктованы высшим пониманием вещей; всё, даже неталантливое из их писаний, аксиоматически провозглашалось гениальным.

«Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита»

На таком фоне и самим донецким писателям приходилось несладко. Нужна была трагическая внутренняя биография, замоленные, но опасно тлеющие грешки, сны, полные эзотерических символов и как минимум один глаз достаточной длины – чтобы, подобно выросшему из воды перископу, вырваться из океана филистерской обыденности и обозреть Бытие. Без такого набора писателем было стать решительно невозможно. Поэтому каждый из страждущих старался соответствовать – в меру своих интеллектуальных и материальных возможностей.

Кофе-кошка-Мандельштам

Я буду называть её АР. Так в американских комиксах обычно передают гневные или страстные вскрики. АРРРРР!!! Жена богатого мужа, она могла позволить себе много больше остальных. Например, по-настоящему модную одежду и дорогую косметику. Или долгие заграничные поездки. Даже издание своих поэтических книг – с иллюстрациями и в твёрдой обложке. На литературную общественность – советские ручной вязки свитера, чересчур просторные в плечах костюмные пиджаки у мужчин, серо-бутылочное нечто у женщин – всё это производило впечатление едва ли меньшее, чем воображаемые гэтсбиевские балы.

Её голос будто всю жизнь плескался в горячей ванне – столько в нём было ленивого пафоса и самодовольства.

Конечно, она считала себя поэтессой – и очень талантливой. Если говорить только между нами и только шёпотом – она считала себя духовной сестрой (предполагаю, что младшей) Иосифа Бродского. Вообще, Бродского любили все, он был в наших краях эталонным поэтом, воплощением поэзии как таковой. Это бывает, если долго сидеть в тюремном бараке и вдруг услышать откуда-то издалека обрывки напыщенного марша – уличный оркестр проходит неподалёку, а с непривычки кажется, что сама музыка.

Однажды на литературном вечере АР читала стихи. Нараспев, конечно. А потом, во время обсуждений, смаковала подробности своего мировоззрения. Мы все умрём и просто исчезнем, говорила она, Бога нет, Рая нет, ничего нет. А через пару недель, снова читая (на этот раз путевые заметки о Венеции) вдруг выдала: я была на могиле у Иосифа Александровича, принесла ему свою книжку, и он говорил со мной, сказал мне спасибо. «Как же? – заголосили мы все разом, – ведь загробного мира ни в каком варианте нет!»

«Это же Бродский!» – был сокрушающий ответ.

«Донецкая сага в фруктовом чаепитии утреннего шахтерского радушия»

«Донецкая сага в фруктовом чаепитии утреннего шахтерского радушия»

Для АР все существовавшие в Донецке площадки литературной репрезентации были мелковаты, поэтому она создала свою. Ахматова делила людей на два типа, вещала АР свите, чай-собака-пастернак и кофе-кошка-мандельштам. «Вот я человек полностью второго типа, полностью!» Так и назвали новорожденную поэтическую гостиную – в честь её типа.

На открытии была презентация нового сборника стихов АР, очень пышно обставленная. Чёрно-белая обложка с поэтессой в главной роли, героиня эротична и независима одновременно, фотограф нашёл идеальный баланс, но и она, она тоже – неимоверно хороша. Официанты разносят маленькие шоколадки с тиснёным профилем хозяйки салона – их можно брать бесплатно к заказанному у барристы кофе. Поэты из свиты читают стихотворные посвящения её гению. Между поэтическими блоками она пересказывает маленькие личные трагедии, позволившие ей глубже понять эту очень непростую жизнь.

И я хочу помочь поэтам, говорит АР, я хочу создать пространство – пусть небольшое, камерное, но пространство для избранных – в котором поэтические голоса были бы услышаны! И я сама буду подбирать гостей для моего духовного дома, и в выборе я буду полагаться на свой вкус и своё понимание! Зал взрывается аплодисментами, и я не знаю, что ещё к этому добавить.

Камбала

У донецкого литературного процесса были свои спонсоры и своя литературная иерархия.

На самой верхушке взгромоздились лауреаты Русской премии – ежегодного поощрительного приза лучшим русскоязычным писателям зарубежья. Если мне не изменяет память, у нас их было трое – и среди них настолько суровые и значительные люди, что не рискну дальше развивать эту тему. Сразу за ними шли авторы, чьи книги когда-либо издавались в московских издательствах. Потом местные знаменитости – лауреаты донецкого литературного фестиваля «Камбала».

«Рояльная поэма династической философии кромешного психологического интеллектуализма»

«Рояльная поэма династической философии кромешного психологического интеллектуализма»

В последний раз его проводили в 2012-м, из Киева приехал известный бард и переводчик, человек тончайшего вкуса, по выражению организатора фестиваля профессора К. На открытой ресторанной площадке, недалеко, кажется, от центра установили сцену и под руководством потеющего спонсора внесли на неё коробки с Пушкиным, Маркесом и кофемолками – материальным выражением премии. Установили три удобных дивана – для мэтров донецкой словесности; и охапку грубых деревянных стульев – для обычных смертных.

Из маленького городка приехал большой поэт и давал интервью местному телеканалу. За его спиной сбились в плотный комок другие большие поэты – и тоже были запечатлены. Совсем ещё молоденький Конфетка широко развалился на мэтровском диване и был очень доволен собой. Томные и бледные филологини скромно приседали на самый краешек самых крайних стульев.

Начали читать стихи – и читали долго. Сначала дипломанты, потом лауреаты и призёры. Профессор К. и спонсор выступили в роли конферансье. К. произносил витиеватые метафизические речи, спонсор кивал головой и подавал материальный эквивалент.

Поэты запинались от волнения или звонко произносили манифесты сверхнового искусства. Тут уж всё зависело от темперамента. Бард спел пять своих песен под дружественные хлопки публики. Стало тихо и вдруг – все были уже в сонном оцепенении, отсюда и неожиданность – так вот, вдруг всё закончилось. По залу разошлась разочаровательная рябь. Слишком много достойных и даже парочка больших остались без сваренного с помощью современных технологий кофе. Профессор К. вышел в самый центр сцены, чтобы принять удар на себя. «Я поздравляю тех, к кому жюри сегодня было благосклонно, – сказал он, – будьте достойны своих наград. А тем же, кому не повезло, хочу напомнить о Маркесе, – напряжение среди публики достигло предела, – первая премия, которую он получил в своей жизни – была Нобелевская премия!»

Под громкие аплодисменты спонсор приобнял двумя руками за плечи киевского барда и профессора К. и повёл их вглубь ресторана, где был для избранных накрыт пристойный стол, а я подумал о том, что Маркес, кажется, получал престижную премию Сервантеса, а если и нет, то – это я знал наверняка – он точно получал по лицу от другого нобелевского лауреата Марио Варгаса Льосы – за то, что переспал с его женой – а это уже немало…

У Брайнина

Мы с Марко познакомились, кажется, в декабре 2012-го.

Он приехал в Донецк из Италии, чтобы завязать контакты с местными писателями – и это было огромным событием для нашей – пафосной, но бесцветной – провинции.

По интеллектуальным кружкам разлетелись слухи: приехал иностранец, и его интересует поэзия, а ещё интересует проза.

Был поздний вечер. Дороги я не знал – нужно было переходить кальмиусский мост, а я никогда не бывал в той части города. Кораблёв проинструктировал: если потеряетесь – звоните, но потревожить возвышенного и метафизического профессора звонком я не решился. Долго блукал, и, наконец, вышел к чёрному, в два человеческих роста, железному забору. Перед входом собралась кучка пританцовывающих наших. И я понял, что на месте.

«Архитектоническое воплощение творца с моноклем»

«Архитектоническое воплощение творца с моноклем»

Ждали Марко. Когда он подошёл через несколько минут после меня, нас запустили в большой, серый от ночного снега, двор. В доме играл интеллигентный джаз, пылали камины, и ковровые дорожки расчерчивали холодный (мраморный?) пол. Кажется, было вино, но я, ввиду своего невыносимого занудства. не обратил на это внимания.

Марко усадили в центре большой комнаты на роскошное царственное кресло, а вокруг него сели главные люди донецкой словесности. Какой-то шутник (кажется, Верховский) шепнул ему на ухо, что так в Украине живут элитарные поэты. Марко был смущён. На полу прямо перед ним лежала с блеском выделанная шкура какого-то зверя Начали читать. Кораблёв представлял каждого нового литератора гостю. Я не могу вспомнить точно, кто был на том вечере, но по моему ощущению, были почти все.

Марко слушал с приятной и сдержанной улыбкой. Чтецы сменяли друг друга, скромные, преисполненные внутренней непризнанности, которая вот-вот должна была разрешиться ошеломляющим итальянским успехом.

Я читал отрывок из большого рассказа в булгаковском вкусе и стихотворение про Авиценну. Григорий Брайнин пожал мне руку, и сказал, что это хорошее начало: мне приятно до сих пор.

Потом был кофе-брейк, писатели задумчиво ходили по комнатам, потирая подбородки и кивая на обрывки разговоров, прибиваемые к ним со всех сторон. В кофе-брейке для писателя есть что-то очень притягательное и значительное. С одной стороны, ты просто пьёшь кофе или коньяк и перебрасываешься с друзьями заезженными цитатами, а с другой – это же коммуникативная часть творческого процесса, и Тургенев и Фицджеральд поступали так же, без этого ни будет публикаций, не будет известности, в общем, это классическое «приятное с полезным», так что все просто лоснились от удовольствия.

У нас с Марко завязался разговор, и мы вышли на перекур. Я почувствовал, что час пробил и всучил ему распечатку своего рассказа. И даже (о, ужас!), расписался на ней. Марко тут же, при свете зажжённой сигареты, углубился в чтение первой страницы, и потом невозмутимо сказал, что мне нужно познакомиться с Алексеем Никитиным (украинский писатель, как раз один из лауреатов Русской премии. – Свои). Это было даже не пожелание, а предсказание, но я тогда об этом ещё не знал.

Дом механизмов

Гризли был содержателем галереи итальянского искусства, заслуженным работником культуры Украины и кандидатом исторических наук в одном флаконе. Чем он зарабатывает на жизнь, было совершенно непонятно, но у него была идея, и он привлёк меня к её воплощению. Однажды вечером мы встретились в кофейне в центре города с его помощницей Машей – всё было по-взрослому, ручки, блокноты, серьёзный тон, неразбавленный кофе, два мобильных телефона на столе перед ней – и начали обсуждать его проект. Если коротко, у него был полузаброшенный дом недалеко от города, и он хотел сделать там арт-резиденцию – Дом механизмов. Название странное, да, думаю, оно было как-то связано с ностальгией по советскому. Гризли хотел делать выставки интересных художников и проводить андеграундные поэтические чтения.

«Семь зрительных масок небывалого уровня повседневности на кончике стертого колонка»

«Семь зрительных масок небывалого уровня повседневности на кончике стертого колонка»

Летом, рассказывала Маша, там будет что-то типа дома отдыха для интеллигенции, бассейн, лужайка, веранда, фрукты – всё как нужно. Гризли ищет креативную молодёжь, продолжала она, ему нужны свежие идеи, нужна энергия. Я закивал и многозначительно отпил из чашки. Мы хотим разрывать шаблоны, не унималась Маша, и разрушать стереотипы: поэтому мы сегодня здесь.

Перво-наперво решили провести в Доме механизмов большой творческий вечер – проба пера, так сказать. Пригласили перспективных художников и литераторов. Организовали два небольших автобуса для их перевозки. Накрыли приятный, ни к чему не обязывающий стол. Была музыка. Началось общение. Гризли ходил между гостями с приятнейшей улыбкой, в шарфе и элегантных очках. Читали стихи, похлопывали по плечу, рассматривали картины. Говорили об утончённом. Сдержанно приветствовали друг друга аплодисментами. Снисходительно переглядывались, если стихотворение было «не очень».

Гризли переехал в Киев, курировал какие-то «творческие пространства», часто ездил в Донецк, даже пожимал руку покойному нынче, а тогда бывшему на самом пике известности ньюзмейкеру Захарченко, а когда мы случайно встретились на Книжном Арсенале (ежегодный литературный фестиваль, проходит весной в Киеве. – Свои), прошептал что-то, проходя мимо, я так и не разобрал.

Первый украинский

Первый украинский литературный фестиваль провели в Донецке в мае 2014-го года.

Он собрал в одном месте почти всех оголодавших донецких интеллектуалов и привлёк ещё нескольких из других регионов Украины. Среди приехавших был один известный беллетрист из Львова, когда о нём говорили литературные критики, то обычно говорили следующее: «вкраинський Борхес» или «вкраинський Эко». О нём можно рассказать много поучительных историй, но я расскажу вот эту, очень короткую.

«Вечереет на хуторе близ Диканьки…»

«Вечереет на хуторе близ Диканьки…»

Во время фестиваля беллетриста обступили восторженные аборигены и стали наперебой задавать вопросы: что думает галицкая интеллигенция по этому поводу? А что думает по вот этому? Беллетрист в ответ важно и рассудительно вещал. Я тоже аккуратно подступился к нему и предложил интервью. Он окинул меня оценивающим взглядом, хмыкнул на мою молодость и сказал, что у него от долгих разговоров пересохло в горле, но всё-таки по великой милости своей кое-что он расскажет. «Коли в одному російському журналі вийшло моє оповідання, – рассказал он, – московські критики написали, що таке можливе тільки в українській літературі, тільки українці здатні таке написати, в російській літературі такого й близько немає».

Я запомнил эту увлекательную историю и теперь вот передаю её вам.

Превратности оценочных суждений

Самая влиятельная литературная студия в Донецке собиралась при ДонНУ. Её вёл известный литературовед профессор К. Почти все донецкие литераторы хотя бы раз выступали по приглашению профессора. Иногда приезжали гости из других городов. В конце мая четырнадцатого года закрывали очередной сезон студии – уже под аккомпанемент канонады. Читала киевская поэтесса Ж/Б, она приехала в «охваченный войной город» для того, чтобы «рассказать о героической борьбе украинцев против деспотии», чтобы рассказать о Майдане. Она завывала и рвала скрюченными пальцами воздух, декламируя свою актуальную гражданскую лирику. Со временем, уже вернувшись в Киев, она вдруг резко изменила мнение и начала рассказывать об «угнетаемых хунтой жителях Малороссии». Впрочем, её интонации остались прежними.

После бурных эмоциональных чтений и квазиинтеллигентной идеологической перепалки слово взял какой-то бородатый мужчина, которого я до этого времени ни разу на собраниях на видел. «Пройдёт совсем немного времени, – сказал он, – и все мы будем вспоминать этот вечер и всю эту жизнь, со всеми её подробностями и обстоятельствами, как Золотой век, как время, когда мы были счастливы». И замолчал.

Да, да, да: верно, верно, верно, закричали одни.

Нет, нет, нет: враньё, враньё, враньё, закричали вторые.

«Мой папа – шахтер»

«Мой папа – шахтер»

***

Чтобы читать эксклюзивные истории