Почему мы должны говорить о войне. Размышления психотерапевта

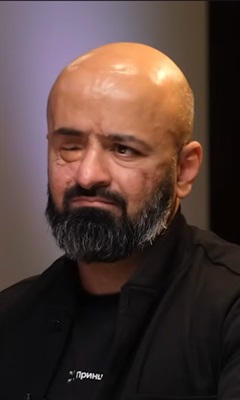

Михаил Кигель – психотерапевт из Донецка, сейчас живет в Харькове. Этот текст – конспект выступления Михаила на конференции. Автор рассуждает о том, как война меняет человека и что мешает психотерапевту работать с клиентом, травмированным войной.

С разрешения Михаила Кигеля Свои.City публикуют эти мысли.

***

Александру Моховикову, человеку, называвшему вещи своими именами

Денису Хломову, с теплом и благодарностью

На войне Фортуна сбрасывает все вуали и предстает перед вами в наготе. Вы можете пройти с правой стороны какого-то дерева или с левой, и от этого зависит, назначат ли вас командующим армейским корпусом или отошлют домой покалеченным и парализованным на всю жизнь.

Уинстон Спенсер Черчилль, командир батальона шотландских фузилеров

Я хочу поговорить о войне как о человеческой ситуации, и о том вызове, который она бросает психотерапии и психотерапевту.

Война это не только боевые действия и политика. Это тотальная пограничная ситуация, затрагивающая практически всех.

Как пограничная ситуация она рождает очень мощный эмоциональный отклик, причем не только ужас и страх, но и возбуждение и наслаждение. Война оказалась вызовом частной психотерапии. Причём вызовом двойным: сильные чувства клиента и сильные переживания самого терапевта, где бессилие занимает первое место.

Да, в силу своей тотальности война затрагивает самого терапевта. Пограничность означает расщепление. Что терапевт может этому противопоставить? Опираясь на какие ресурсы, он может сопротивляться пограничному излому? Как он может, находясь в поле этой тотальности, помогать клиенту находить хорошую форму?

Кто я и о чем хочу рассказать

Моя сложность и одновременно ресурс в проговаривании этой темы заключается в том разном опыте, который я имею на этот счёт.

Я сам – клиент, который в своё время принёс эту тему в терапию, и я – терапевт, который регулярно работает с людьми, для которых война – это реальность.

Дальше, говоря о войне, я хотел бы сузить фокус внимания и оставить за пределами острую военную травму, ПТСР в том смысле, в каком его понимает обыденная психология, и вообще тему комбатантов. Хотя бы потому, что про это и так достаточно много говорится и делается, слава Б-гу, тоже.

Я же хочу коснуться переживаний обычного гражданского человека, затронутого войной.

Война и случай

Опираясь на свой опыт, я говорю, что война – зло, близкое к абсолютному. Она имеет множество лиц, но, по сути, это стихия, внечеловеческая огромная бездушная силища, сталкиваясь с которой ты понимаешь всю эфемерность своего существования и ничтожность своих возможностей.

Ты просто игрушка в руках случая. Ты можешь слышать выстрел, знать, что снаряд летит, но абсолютно не иметь возможности повлиять на то, куда он попадёт. И вот это ощущение собственного бессилия и ничтожности в сравнении со стихией войны, по сути, и есть то самое разрушительное, наступающее на живую душу кованым сапогом. В то же время в этом есть какая-то важная правда о том, как действительно устроен мир. Правда, зачастую незаметная в комфортной жизни большого города.

Ощущение затапливающего бессилия рождает мощный драйв его преодоления. В общем известны три пути для этого: отрицание, изоляция аффекта и вытеснение.

Поразительно, но в 10 километрах от меня в это же время другой мужчина тоже брал в руки фотоаппарат и уходил снимать войну. Это был муж коллеги, волею судеб оказавшейся в зоне активных боев. Мы виртуально познакомились тогда, летом 2014-го, постоянно переписываясь в Facebook. А вживую только осенью 2018-го.

Война и смысл жизни

По сути, война – это пограничная ситуация во всех смыслах этого слова. Она имеет два измерения.

Первое – экзистенциальное, потому как ставит человека лицом к лицу с конечностью своей жизни и напрямую задаёт вопрос о смысле существования здесь-и-сейчас. Я вплотную сталкиваюсь с собственным бессилием, невозможностью планировать и опираться на привычные вещи. Что же мне делать, что важно в моей жизни, если через минуту я могу погибнуть и ничто меня не спасёт?

В обыденной жизни я могу контролировать до какой-то степени свою безопасность. Я могу переходить дорогу на зелёный свет, мыть овощи перед едой, заниматься защищенным сексом. Но война тотально забирает это чувство контроля. Моя безопасность теперь от меня не зависит. Она теперь во власти случая и каких-то других людей. И тогда ответ на вопрос «Что делать?» вроде бы очень простой – надо бежать, уезжать. Но…

Может оказаться так, что мне важнее дело, которым я занимаюсь и в которое я вложился всем, что у меня было. Важнее безопасности для меня может быть дом, который я строил, и земля, на которой этот дом стоит. Мне могут быть ценнее всего люди, которые остаются здесь, и мне важно о них заботиться, даже ценой своей безопасности.

Это значит, что пограничная ситуация делает явным выбор, сделанный человеком когда-то давно или сейчас. Это значит, и психотерапевту важно это понимать, что выбор человека в кресле напротив может радикально отличаться от его собственного. И этот выбор не хуже. Война – это надгробный памятник над пирамидой Маслоу.

Просто нужно увидеть, что есть такое призвание – солдат. Этому призванию не очень дано реализоваться в обычной жизни. А реализоваться в своей полноте – разве это не ценно и не достойно уважения?

Или, к примеру, человек всю жизнь бухгалтер. Ему это скучно. Война меняет его ситуацию, лишая привычного основания стабильности, от которого так тяжело отказаться. И человек начинает заниматься тем, о чём давно мечтал – помогать людям.

Все мы знаем о волонтерском движении, которое существует по обе стороны линии разграничения. Вот это и есть феномен реализации скрытых смыслов, которым не было места в довоенной жизни. То есть война, как бы это странно не звучало, может быть тем самым «волшебным толчком».

Война и чувства

Второе измерение войны как пограничной ситуации состоит в том, что это зона мощного аффекта. И тут важно понимать, что человек, затронутый войной, кроме ужаса и страха, может испытывать много разных переживаний. Например, отвращение. И наслаждение тоже. И ещё много стыда (как реакции на возбуждение), ощущение неуместности себя и своих чувств в контексте. Причем этот феномен возникает как в зоне войны, так и на мирных территориях.

Стыд ощущается как отсутствие права – на внимание, понимание и места в жизни другого человека для говорения о своих переживаниях. Я не имею право на помощь и внимание, потому что есть люди, которым намного хуже – они потеряли значительно больше меня. И это уже о вине.

Вызов для терапевта

Война как пограничная ситуация тотальна. Она так или иначе затрагивает самого терапевта. И когда к нему приходит клиент, вернувшийся с войны, он, принося её на своих ботинках, возбуждает сильные чувства у самого терапевта.

Тогда пограничная ситуация возникает уже в терапии. Это вызов терапевту. Вызов собственного аффекта. А там, где есть вызов, всегда есть соблазн. Например, использовать клиента как контейнер для собственных переживаний. Или как объект для своих потребностей. И если терапевт на этот соблазн ведётся, то терапия в этом месте заканчивается. Потому что суть терапии – быть для другого. А аффект как сильное возбуждение противостоит этому.

Клиент, пришедший на терапию с темой войны, нуждается в демобилизации. Мобилизовался он там. И если он добрался до психотерапевта, значит, благодаря этой мобилизации он смог выжить и сохраниться. Но сейчас пришло другое время. Потому что стрессовая мобилизация оставляет мало возможностей для осознания и ориентирования в себе.

Эмоции клиента и психотерапевта

Одна их характеристик пограничной ситуации – рост недифференцированного возбуждения. Это возбуждение не осознается совсем или очень плохо, для него не находят слов, оно практически сразу же реализуется в поведении. Например, я хватаю самое необходимое и убегаю. И такое поведение – суть творческое приспособление, важное для сохранения жизни.

Но правда такова, что ситуация опасности остается за бортом, а поведение борись-беги-замирай сохраняется. И если я хочу дальше полноценно жить, а не тоскливо существовать, мне необходимо восстановить утраченную целостность, которой я пожертвовал, чтобы мобилизоваться.

Дальше, когда человек мобилизовался, а ситуация, в которой эта мобилизация включилась, прошла, недифференцированное возбуждение потихоньку уходит в фон, поскольку потребности повседневной жизни берут своё. Человек привыкает быть на войне, слышать канонаду и щелчки пуль. Он уже ориентируется и знает, что близко и что далеко, что опасно, а что нет. Происходит адаптация, но аффект не уходит. Он просто изолируется в фоне.

На приеме это выглядит так: человек сухо, безэмоционально, просто пересказывает события. При этом дышит только грудью, челюсти плотно сжаты, а пальцы в замке или на ручке кресла побелели от напряжения.

У психотерапевта, как правило, ситуация обратная, если он живет вдалеке от зоны боевых действий. Он тоже включен, даже если удачно заперся в своей башне из слоновой кости. Потому как время от времени в эту башню тоже задувает ветер тревоги. Но поскольку с повседневностью войны он встречается не часто, то, как правило, эту тревогу вытесняет. И она резко возвращается, когда клиент говорит о своей ситуации. Эта тревога выбивает терапевта, атакует его рабочую метапозицию.

В терапии, поскольку ситуация войны осталась как бы за пределами кабинета, нам важно дать возможность этим чувствам вернуться из фона и стать фигурами осознания именно для того, чтобы вновь обрести способность ориентации в себе и в мире.

Возвращение с войны

Летом 2014-го моя семья неожиданно попала в зону боевых действий, как раз во время Иловайского котла. Я удачно выбрался из этой передряги и уже в Харькове стал раздражительным и тревожным. Самое неприятное – мне перестала быть интересной моя работа. Я всерьёз задумывался об уходе из профессии.

Из этого состояния я вышел благодаря Денису Хломову, с которым у меня случилась коротенькая, на 20 минут, сессия в конце обучающей трёхдневки. Я жаловался на отсутствие вкуса к жизни. Денис ничего особого не делал – он просто расспрашивал, голос его был тёплый, и когда я стал вспоминать об августе 2014-го, он просто был рядом, просил не останавливаться и продолжать дышать.

Я сейчас много работаю с людьми, затронутыми войной. У меня есть друзья и знакомые, беженцы или те, кто остался на неконтролируемых территориях. Многие из них обращались за помощью к частной психотерапии. Достаточно часто эти люди не получают адекватной поддержки.

Более того, мне известно несколько случаев, когда люди расставались с терапевтом, с которым до этого проработали несколько лет. Именно потому, что переживаниям, связанным с войной, не находилось места в терапии. Причем в этом плане нет разницы между терапевтами, которые знакомы с войной непосредственно, и теми, кто знает о ней понаслышке.

На основе рассказов клиентов и знакомых, обращавшихся за помощью, я составил список реакций терапевта, приводящих к разрыву контакта и преждевременному выходу из терапии.

Обездвиженность/замирание

Клиент, рассказывая о войне, наблюдает, как терапевта сковывает ужас, у него расширяются зрачки, открывается рот, но он при этом не может разговаривать.

В это время клиент часто травмируется, поскольку получает опыт, подтверждающий: его переживания настолько сильны и невыносимы, что разрушают даже такого подготовленного человека, как терапевт. Как правило, это усиливает депрессивную позицию клиента.

Игнорирование

Терапевт как бы не слышит, что клиент говорит о чём-то, связанном с войной, не даёт обратной связи, игнорируя энергию переживания. Часто при этом предлагает другие, более привычные и удобные фигуры: а давай поговорим про работу, про женско-мужские отношения, а что у тебя к маме? В этом месте клиент чувствует себя отверженным и начинает злиться. На этой злости он, как правило, уходит. Даже если, повторюсь, проработал с этим психотерапевтом несколько лет.

Сюда же относится всякий ненатуральный и неумный оптимизм – да вы не переживайте, всё будет хорошо. Вы же уже выбрались? Ну вот – всё страшное у вас осталось позади!

Расспросы и разговоры о политике

А вы за кого? А ваши родственники? А почему? Терапевт смещает фокус с переживаний клиента на темы, интересные ему самому. Клиент в ответ чувствует себя непонятым и сильно раздражается, тоже часто прерывает терапию.

Крайний случай, это когда у терапевта случается припадок патриотизма, и он, видя, что клиент любит родину неправильно, начинает его учить делать это как положено.

Бездна сочувствия

Клиент рассказывает о своих перипетиях, связанных с войной, а терапевт смотрит на него глазами, полными слёз, и сообщает, что так сочувствует, так сочувствует… А любые проблемы и конфликты в обыденной жизни клиента объясняет: «Ну а что вы хотели, у вас же травма – вы же жертва войны!»

Часто это звучит как отвержение и обесценивание, как попытка инфантилизировать и выстроить иерархию. Ведь забота и жалость часто являются способом доминирования. Таким образом обесценивается и отрицается та часть личности, которая связана с компетентностью и зрелыми копинг-стратегиями (действиями для преодоления стресса. – Свои).

Неадекватное самораскрытие

Терапевт начинает рассказывать о своих тревогах и опыте, связанном с войной. Причём делает это широко, детально и от души. В этом месте клиент обычно начинает чувствовать, что им пользуются.

На что может опираться терапевт, сталкиваясь с пограничной ситуацией? Прежде всего, на свой навык контейнирования (управление эмоциями, чтобы они не становились разрушительными. – Свои), на умение удерживать метапозицию (способ восприятия себя в разных ситуациях с точки зрения стороннего наблюдателя. – Свои), на живой и тёплый человеческий интерес, на укорененность в жизни, умение справляться со своими аффектами и принятие собственной пограничности.

Я считаю, что интерес – это ведущее ресурсное переживание в терапии, которое не даёт уйти в жуть и ужас. Именно обнаружение своего интереса в контакте позволяет возвращаться в метапозицию.

Метапозиция – это рабочее состояние, когда я присутствую в контакте с другим человеком во всём спектре своих переживаний, но в отличие от обыденности, я прикладываю некоторые усилия, чтобы ни одно из этих переживаний не достигало степени аффекта, и клиент не становился объектом моих желаний.

Война, как тотальная пограничная ситуация, где терапевт тоже присутствует, и пограничная ситуация клиента, оказывают мощное давление на метапозицию. И соблазн уйти в аффект неважно чего – гнева, ужаса, отвращения или сочувствия – очень велик.

Нет ничего ужасного в том, что метапозиция периодически осциллирует, дрожит. Хороший терапевт это не тот, кто, как бетонная стена, всё время в ней торчит, а тот, кто имеет ресурс, как ванька-встанька, к ней возвращаться.

Я знаю, что когда я терапевт, аффект выключает меня из рабочего состояния, и это то, чего важно избегать. Но как человек в своей обыденности я имею право на аффект. И если я в этом месте не укрываюсь насмерть стыдом, как-то принимаю себя, сохраняя целостность своего образа (да, и это тоже я, и я могу быть ещё и таким), то могу принимать клиента с его аффектом и обретаю способность поддерживать с ним качественный контакт.

Хочу закончить текстом, написанным недавно по мотивам одной сессии.

Нам нужно говорить о войне. О липком животном ужасе, о ненависти, об отвращении. О воронках, попаданиях, вое мин, о трёх секундах до разрыва. О подвалах, пустых улицах, о стенах домов, побитых осколками.

Нам усмехнутся в лицо и ухмыльнутся за спиной. Нам скажут, что мы манипулируем. Нас назовут невменяемыми, травматиками, скажут, что мы ничего не понимаем. Ведь война «будує державу» ©.

Мы будем говорить о войне. Потому что это наш долг. И наш способ сделать войну невозможной.

***

Чтобы читать эксклюзивные истории